백시구(白時耉)

21세손인 시구(1649∼1722)는 조선 후기의 무신. 자는 덕로(德老). 1680년무과에 급제하여 1684년 선전관(宣傳官)이 되고 ,1708년 황해도병마절도사가 되었다.1717년 함경도병마절도사를 거쳐, 평안도병마절도사를 지냈다.

이때에 기로소(耆老所)에 백금을 빌려준 일이 있는데 이 일로 반대파에 의하여 옥에 갇히고 문초를 받았으며, 김일경·목호룡(睦虎龍) 등에 의하여 신임사화가 일어날 때 이를 기화로 김창집(金昌集)의 죄상을 조작하려 하였다.

그러나 그는 심문에 불복하였고 결국 고문에 못이겨 옥사하였으나, 뒤에 1741년엔 영조가 임인옥안(壬寅獄案)을 불태우고 탕평책을 쓸 때에 그의 관직을 복구하고 몰수하였던 재산도 후손에게 돌려주었으며 호조판서를 추증하였다. 유저(遺著)로는 《충장부군시고 忠莊府君詩稿》1책이 있다. 시호는 충장(忠莊)이다.

백종걸(白宗杰)

28세손인 종걸(1800∼1876)은 조선 후기의 문신. 자는 긍첨(兢瞻), 호는 지산(止山). 1831년 문과에 병과로 급제, 이듬해 의정부사록(議政府司錄)에 임명되었고, 1835년 출륙(出六)되어 전적(典籍)에 승진되었다.

그 뒤 예조정랑· 사직서영(社稷署令)·지평(持平)·병조정랑 등을 거쳐 1839년 문천군수(文川郡守)가 되었다.1846년 병조정랑 등을 거쳐 1855년 통례원좌통례(通禮院左通禮)가 되었고, 1861년 통정대부에 승자(陞資)되어 부호군이 되고 병조참지를 거쳐 병조참의에 승진되었다.1868년 우부승지가 되었다가 사직, 고향으로 돌아가 후진양성에 전념하였다.시문에도 능하였으며, 저서로는《지산문집》이 있다.

백홍인(白弘寅)

홍인은 자는 자행(子行), 호는 세심당(洗心堂), 1905年 을사조약(乙巳條約)이 체결되자 최익현(崔益鉉)과 함께 의거할 것을 결의, {포고(布告) 8도사민서(士民書)}를 남도(南道) 제읍(諸邑)에 배포(配布)하고 제주도(濟州道)로 가다 발각되어 장흥헌(長興憲)에 수감(收監)되었다. 그 후 한일합방(韓日合邦)이 되자 문인(門人) 40여명을 이끌고 뒷산에 올라 의거(義擧)할 것을 획책하다가 웅치순검청(熊峙巡檢廳)에 수감되었다.

백성기(白性基)

29세손인 성기(1860∼1929)는 조선 말기의 무신.자는 효천(孝天), 호는 소송(小松). 임오군란이 일어난 1882년에 남행선전관(南行宣傳官)으로 관로에 오르기 시작해서 같은 해 무과에 급제한 뒤 승선(承宣)·철산부사(鐵山府使)·내금위장(內禁衛將)·훈련원도정(訓練院都正)·경상좌도병마절도사·한성부우윤 등을 역임하였고, 1895년 갑오개혁 때는 참장(參將)에 임명된 뒤 군부협판·갑산관찰사(甲山觀察使)·평리원검사(平理院檢事)·평리원재판장 및 군법기초위원을 지냈다.

독립협회 활동시에는 개화파 무관의 한 사람이었으며 중추원의관(中樞院議官)에 선임되기도 하였다. 1900년 군정교구(軍政矯구)에 관한 상소를 올렸다.

이 상소는 고종이 원수부(元帥府)에 실시토록 영을 내려 일련의 군제정비가 이루어지는 결과를 가져왔다. 육군법률 317조가 1900년 9월 제정되면서 육군법원이 설치되는 등 군사법제도가 완비되는 계기가 된 것이다.

그 과정에서 중심역할을 한 이후 육군법원장·원수부군무국총장·기록국총장·검사국총장·평안북도관찰사·교육부참모장 등을 역임하였다.1904년말 경무사(警務使)를 겸하고 있던 중 일제침략에 저항하는 상민배(商民輩)를 탄압하지 않았다고 하여 해임당하기도 하였다.1905년 을사조약 강제체결 때 민영환(閔泳煥)과 함께 극간(極諫)하였으나 대세의 흐름이 돌이키기 어려운 것을 깨닫고 수원(水原)으로 퇴거하여 여생을 보냈다.

4. 현대

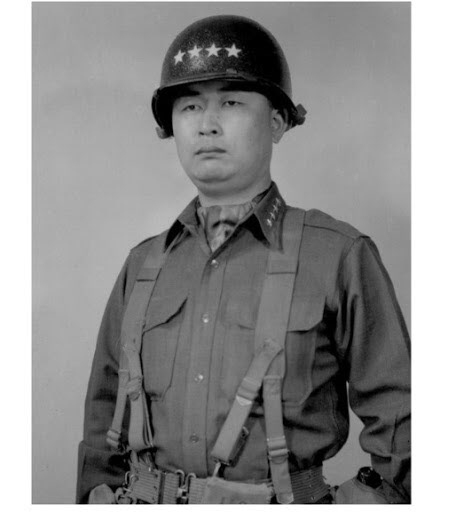

백선엽(白善燁)

대한민국의 육군참모총장·합동참모의장 등을 지낸 군인이자 교통부 장관 등을 지낸 관료이다.

만주국 육군군관학교 제9기(1932년에 설립된 봉천군관학교 .. 박정희는 1939년에 설립된 (만주)신경군관학교 2기))로 졸업하여 간도특설대에서 장교로 복무하였다. 1945년 만주군 중위로 있을 때 광복을 맞아 평양에 돌아왔고 독립운동가 조만식의 비서로 활동하다가 소련이 이북 지역에 진주하자 그해 12월 월남했다.

1946년 군정기 남조선국방경비대 제5연대 중대장을 맡았고 1949년 제5사단장이 되었으며, 1950년 개성 제1사단장으로 승진한 이후 한국 전쟁에 참전하였다.

전쟁 초기 인민군에 패퇴하여 수도 서울이 조기 함락되는 원인을 제공하였으나 미군과 함께 다부동 전투 등에서 전공을 세우며 32세에 대한민국 국군 최초의 대장에 올랐고 태극무공훈장과 미국 은성무공훈장을 받았다. 1952년 휴전 회담 때 한국측 대표단의 한 사람으로 휴전 문서 조인식에 참석했다.

예편 후에는 교통부 장관을 역임하고 중화민국·프랑스·캐나다 대사 등을 지냈으며, 한국종합화학∙한국에타놀 사장도 역임하였다. 동생 백인엽과 인천대학교 등 선인재단을 설립했다. 2020년 7월 10일에 99세의 나이로 별세하여 국립대전현충원에 안장되었다.

- 박정희와 관계

박정희는 여수·순천 10.19 사건 이후로 남조선로동당에서 활동하던 군인들을 숙청하는 과정에서 체포되어 조사받다가 1949년 2월에 '군병력 제공죄'로 사형을 구형받은 다음 무기징역을 선고받았다.

당시에 백선엽은 육군본부에서 정보국장으로 재직하였는데 김안일 방첩대 과장을 통해서 박정희를 면담하고 만주시절의 동료 20명으로부터 박정희는 공산주의자가 아니라는 보증서를 제출받고 미군과 이응준의 동의를 받아 형집행정지 처분을 받아낸다.

그리고 백선엽은 박정희를 정보국 전투정보과에서 문관으로 근무하도록 배려했으며, 6.25 전쟁이 휴전을 맞이하고 1953년 11월에 박정희를 장성급 장교로 진급시켜준 인물도 백선엽이다. 당시 백선엽은 육군참모총장이었는데 경무대에서는 박정희의 남조선로동당 전력을 문제삼아 제외하려 했으나 인사를 강행하기도 했다.

백선엽은 박정희보다 3살 연하이나 항렬로는 외할아버지뻘이다. 박정희의 어머니인 백남의는 수원 백씨 28세손으로 남(南)자 항렬이다. 백선엽과 같은 수원 백씨 27세손으로는 백낙준과 백낙청이 유명한데 이 둘은 낙(樂)을 돌림자로 사용하였으나 백선엽 가문은 엽(燁)을 돌림자로 사용하였다. 숙군 당시에 사형당할 위기에 처한 자신을 구한 점과 외가와의 인연이 작용하여 박정희는 대통령으로 취임하고 나서도 3살 연하인 백선엽을 '백형'으로 불렀다. 김재원기자

저작권자 © 일간경북신문 무단전재 및 재배포 금지

홈

특집

홈

특집