윤희숙 발언에 국힘 ‘파장’

윤희숙 혁신위원장이 인적 쇄신 기준으로 꺼내 든 ‘8대 사건’을 둘러싼 당내 파장이 심상치 않기 때문이다.

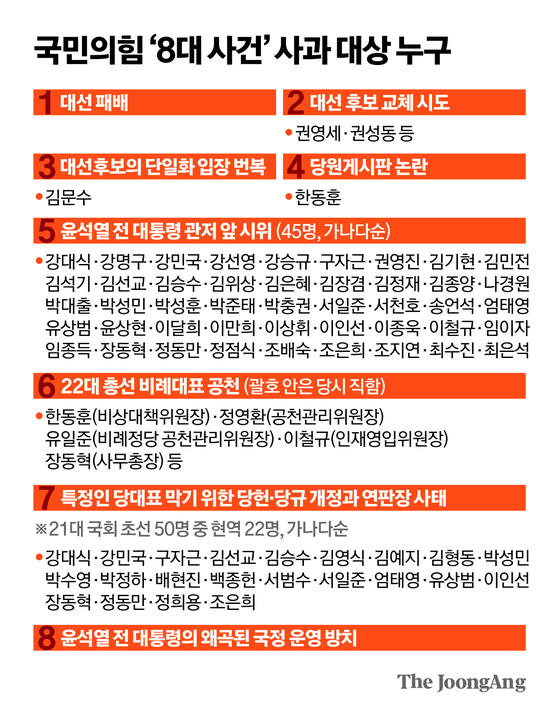

16일 국민의힘에 따르면 윤 위원장이 과오로 꼽은 8대 사건은 △대선 참패 △대선 후보 교체 시도 △대선 후보의 단일화 입장 번복 △윤석열 전 대통령 관저 앞 시위 △당원 게시판 논란 △22대 총선 비례대표 공천 △특정인 당대표 막기 위한 당헌·당규 개정과 연판장 사태 △윤 전 대통령의 왜곡된 국정 운영 방치다.

윤 위원장은 이 같은 8대 사건 관련자들의 사과를 요구하며 “(사과 거부시) 당원 소환을 통한 특정 지역구 강제 불출마에 준하는 강력한 조치가 나올 수도 있다”고 경고했다.

다만, 윤 위원장이 특정인을 거론하진 않았지만, 사건 대상자는 금방 특정됐고 후폭풍이 매우 거세게 일고 있다.

당장 관련자들을 중심으로 반발과 고발전이 이어졌다.

대선 후보 교체 시도 당사자로 지목된 친윤(친윤석열)계 좌장인 5선의 권영세(서울·용산구) 의원은 전날 자신의 페이스북에 친한(한동훈)계인 김종혁 전 최고위원을 향해 “한덕수 후보에게 100억 이상의 돈을 지원했다는 악의적인 소문은 사실이 아닌데, 김 전 위원이 새로 언급하는 건 저와 당시 지도부의 명예를 훼손하기 위한 비열한 행태”라고 비판했다.

그러면서 “김 전 최고위원을 고발하겠다”고 밝혔다.

또 권 의원은 전날 라디오 인터뷰에서 “(후보 교체가) 당을 해치는 행위가 되는지 동의할 수 없다”며 윤 위원장의 사과를 사실상 거부했다.

그러자 한동훈 전 대표는 바로 자신의 페이스북에 “만약 권영세 의원 작전이 성공해서 내란혐의 대상자로 수사받게 될 한 전 총리를 억지로 국민의힘 대선후보로 만들었더라면 국민의힘은 진짜 내란당이 됐을 것”이라고 공격했다.

이에 권 의원은 즉시 “당원게시판 사건에 대해서는 왜 지금까지 침묵만 지키는가”라고 반격했다.

당원게시판 논란은 한 전 대표와 그의 가족 명의로 윤석열 대통령 부부를 비방하는 글을 당원게시판에 올렸다는 의혹으로 8대 사건 중 하나다.

이를 두고 당 관계자는 “윤 위원장이 꼽은 8대 사건 사과에 대한 당내 이견도 이견이지만, 당사자들 간에 설전이 확산하면서 당이 뒤숭숭한 분위기”라고 전했다.

정치권에 따르면 사과 대상자는 최소 61명이며, 사건의 범위도 매우 넓다.

포항지역은 김정재(포항북) 의원과 이상휘(포항남/울릉) 의원이 포함된다.

특정인 당대표 막기위한 당헌·당규 개정과 연판장 사태는 2년 전 일이며, 2023년 윤석열 정부 출범 이후 첫 여당 대표를 선출하는 전당대회를 앞두고 옛친윤계 주도로 윤심(尹心)과 거리가 있던 나경원 의원의 출마를 막기 위한 연판장을 돌렸다.

당시 초선의원 50명이 연판장에 서명했는데, 이중 현역은 22명이다.

그중 TK(대구·경북) 의원은 강대식(대구·동구), 구자근(경북·구미), 김승수(대구·북구), 김형동(경북·안동), 이인선(대구·수성구), 정희용(경북,칠곡·성주·고령) 등 6명이다.

윤 전 대통령 관저 앞 시위는 45명의 국회의원이 참석했는데, 이중 TK 지역 의원은 강대식, 구자근, 권영진, 김승수, 김석기, 김정재, 송언석, 이달희, 이만희, 이상휘, 이인선, 정희용 등 12명이다.

당 내부에서는 ‘8대 사건’ 사과를 두고 내부 반발이 거세 ‘갈등이 반복된다’는 지적과 함께 할 수 있는 것부터 하자는 의견도 나온다.

앞서 ‘5대 혁신안’을 띄었으나, 좌초 끝에 물러난 김용태 전 비대위원장은 “8가지로 너무 많은 인적 쇄신의 기준을 제시하다 보니 사실상 인적 쇄신을 하지 않겠다는 것으로 읽혔다”며 “우선순위 한두 가지를 뽑아주셨으면 한다”고 말했다.

다만, TK 송언석(경북·김천) 비상대책위원장 겸 원내대표는 전날 “누가 누구를 내친다든지, 비판이나 욕을 한다는지 그런 차원에서 혁신하는 것이 아니다”며 신중론을 기하면서, “조만간 의원총회를 열어 혁신안에 대한 의견을 수렴할 예정이다.”고 밝혔다.

비대위 관계자도 “혁신안에 대한 반이 많은 것을 알고, 공감대를 찾기 위해 송 위원장과 윤 위원장이 자주 만나고 있다”고 전했다.

윤 위원장의 ‘8대 사과’는 당의 수치심과 절망을 초래한 것에 대한 공개 사과와 책임을 규명하는 일이다.

해당 사건 당사자들이 사과를 거부하면 당적 조치와 인적쇄신 대상으로 간주하겠다는 것이다.

그러나 당내에서는 절차와 구체적 기준이 부족하다며, 자칫 계파 숙청 우려가 있다는 지적도 나온다.

따라서 향후 당원 소환제 도입 등 제도적 쇄신이 어떻게 실행될지가 관건으로 보인다. 김상태기자

저작권자 © 일간경북신문 무단전재 및 재배포 금지

홈

정치

홈

정치